新春のお慶び申し上げます

新年、明けましておめでとうございます。

2021年が皆様にとりまして幸せな一年になりますよう、心よりお祈り申し上げます。

新年にあたり、「心」新たに1日1日を大切にしながら施術に努めてまいります。

2021年は丑年、

一歩一歩確実に前進していく年にしてまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

鍼灸師による「東洋医学」解説|20年7月パート1

みなさん、こんにちは。齊藤です。

今月も花巻市にある、「ココ・アルバ」さんで東洋医学と健康についてお話ししてきました。

先月から「気・血・津液・精」について解説してきました。

その続きになります。今回からは「血」についての解説が始まります。

「血」はどこでどのように出来る?

「血」は栄養素の含んだ赤い液体のことでしたね。→こちらで確認♪

全身に行き渡ることによって体に栄養を与え、潤いを与えていきます。

顔色が良かったり、肌の艶やかさに関係していますね。

そして、その栄養で全身を潤しています。

それでは、「気」と同じように、どこで何から作られているのかを考えて見ましょう。

「血」も主に食べ物から作られていると考えらています。

※その他には精が変化して作られています。

飲食物から出来る「血」

「気」と同じように「血」も食べ物から作り出されます。

※「気」作られ方の項はこちらを確認♪

食べ物は口から入り→胃に送られ消化され→小腸へ。

小腸では栄養素と食べ物のカスに分けられ、栄養のある物質は「脾」に送られ、

食べ物のカスや余分な水分は排出するため、大腸や膀胱へ送られます。

栄養のある物質が送られてきた「脾」では、

栄養素から「栄気」が作られましたね。 →「栄気」についてはこちらで確認♪

また、この栄養のある物質を水穀の精微とも呼びました。 水穀の精微の確認♪

この「栄気」と「津液」(津液については後述)から「血」が作られます。

ここの過程では、「心」という臓器の力も借りることになりますが、ここでは割愛します。

もう一つの「精」が変化して作られることについては、

「精」の時に詳しく見ていく事にします。

それでは、次に「血」の働きを見ていきましょう。

鍼灸師による「東洋医学」解説|20年6月パート5

こんにちは。院長の齊藤です。

今回は、「気」についての最後の項目です。気の動き方について見ていきましょう。

「気」の運動について

以前、気の動き方については、昇る・降りる・出る・入る。と紹介しました。こちらで確認♪

※まだ紹介していない「気」(臓腑の気)も出てきますが、気軽に読み進めていただきたいと思います。

パート3で紹介した動きについてはこちらで確認♪

昇る:上方向への運動とは

例えば、

食べたものが胃から小腸→脾へ運ばれ、そこで出来た水穀の精微を肺のある胸部へ挙げる働きのある「脾気」の動き事を表します。

降りる:下方向への運動とは

例えば、

胃には、食べ物から栄養分を取り除いたカスを下の方向(小腸など)に下ろす運動の特性がありその働きを表します。

出る:外側への運動とは

例えば、

肺には、体内の余計な気(濁気)を排出するような外向きに働く力(肺気)があり、この働きを表します。

入る:内側への運動とは

例えば、

脾気には上方向への他に、血に対しても働きがあり、

出血がおこらないようにする内側への働きがあります。(気の固摂作用の運動方向)

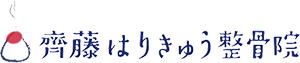

[昇降出入]

上記のように、「気」には基本的に昇る・降りる・出る・入る、の動きがあり、

たえず全身を動きながら巡っていることがわかります。陰陽で分けると、

動きまわり活動的であることから気は陽に属します。

そして、この4つの気の動きは「昇降出入」と呼ばれています。

また、この昇降出入の運動のことを気機とも呼びます。

次のようなイメージでしょうか。

次は「血」について見ていきたいと思います。

鍼灸師による「東洋医学」解説|20年6月パート4

こんにちは。院長の齊藤です。

前回は食べたものがどのような過程を経て「気」が作り出されていくのかを確認しました。

今回は次の事について見ていきましょう!

「気」はどこで何をしてる?

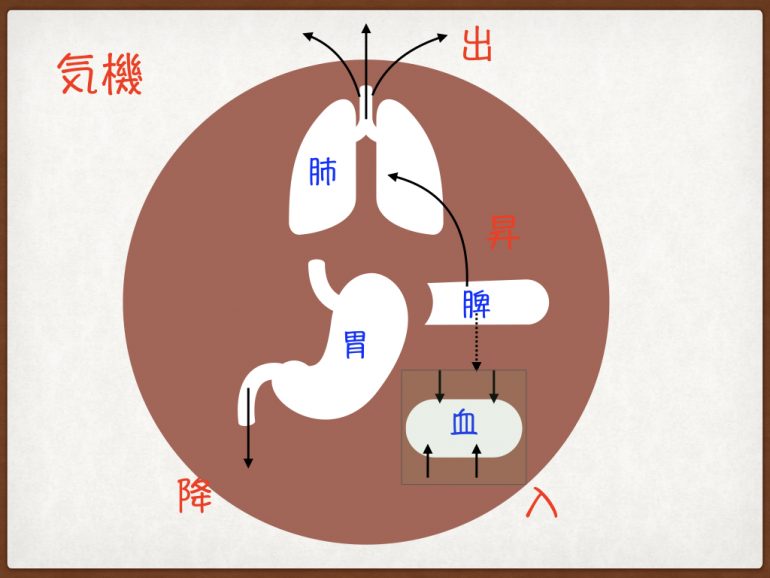

元気(主に両親から)・宗気(酸素と食べ物から)・衛気(食べ物から)・営気(食べ物から)

の4つの「気」のその後について見ていきます。

・元気:「腎」から全身にくまなく行き渡り、臓腑を活動させる働きを持っています。

もっとも重要な「気」。

・宗気:脾で作られた「気」と、呼吸によって得られた酸素を胸で合体して作られる「気」。

呼吸の働きや血行の流れに関与しています。

・衛気:脾で作られた気の一部が体表に分布し、全身を保護する。

また汗腺を開閉し体温調節する。

その他にも脈の外などにも分布し内臓を守ったり保温する働きを持っています。

・営気:脾の働きによって作られ、脈の中に入り、全身を栄養する働きがある。血液の一部でもあります。

さて、6月パート2で紹介したように、気の働きには5つあります→こちらをどうぞ♪

それぞれ、どのような働きを表しているのかを紹介していきます。

○栄養などの物質を運ぶ→これを「推動作用」

○体を温め →これを「温煦作用」

○外から体を守る →これを「防御作用」

○物質の漏れを防ぐ →これを「固摂作用」

○物質を変化させる →これを「気化作用」

と呼びましたね。

推動作用は、物質を運ぶことから宗気・元気などがその働きで、全身に運ぶ働きのある「気」が当てはまります。

温煦作用は、体を温めることから衛気・元気などの組織を温める「気」が当てはまります。

防御作用は、体を守ることから衛気などの防御する「気」が当てはまります。

固摂作用は、漏れを防ぐことから衛気などの「気」が当てはまります。

気化作用は、物質を変化させる「気」で、まだ紹介していない「臓腑にある気」などが当てはまります。

※これらの作用は、「気」全体に当てはまる作用であり、固有の気の特徴を表しているものではありません。

なかなか慣れないかもしれませんが、読み進めていく中で親しんでいただきたいと思います。

次は、「気」について最後の項目になります。「気」の動き方についてもう少し詳しく見ていきましょう。

鍼灸師による「東洋医学」解説|20年6月パート3

こんにちは。院長の齊藤です。

今回は東洋医学の「気」について考えています。

「気」の素材は

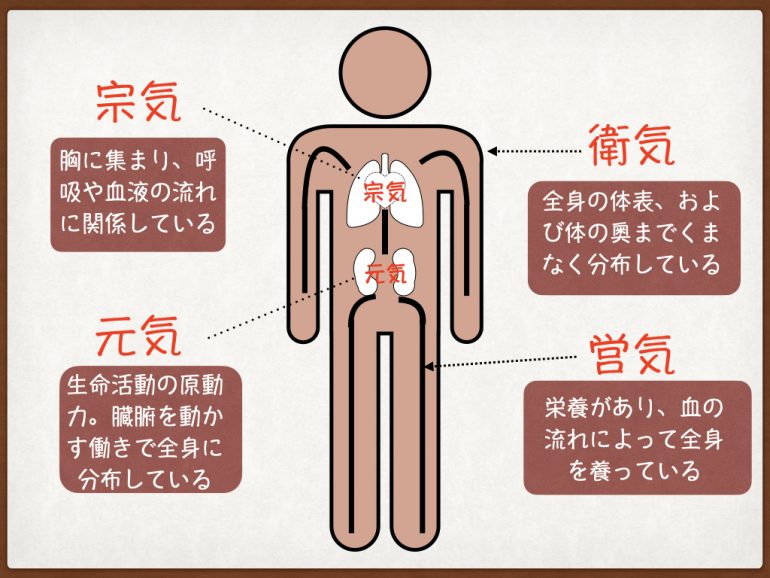

前回、「気」は食べ物、自然の空気、両親から出来ていると紹介しました。

食べ物からできる「気」

人はエネルギー補給のため飲食物を得なければ、生きていけませんね。

東洋医学で考える体の中の食べ物の通り道を紹介していきます。

今も昔も食べ物は「口」から入ります。

次に「胃」で消化され→次いで、「小腸」へと運ばれます。

東洋医学では、

「小腸」の次に運ばれるのは、栄養のある物質が→「脾」へ(この栄養のある物質を水穀の精微と呼びます)、

一方、不要なものは「大腸」と「膀胱」へと運ばれます。

「口」からは食べ物の他に空気(酸素)(この空気のことを清気と呼びます)を取り込まれますね。

酸素は「肺」へ運ばれ、「脾」の中で生成された「気」と混ざり合い

「宗気」という名の「気」に変化します。

また、栄養物質が運ばれる「脾」からは、「衛気」と「営気」という名の「気」が生まれます。

そして、両親から与えられた気(先天の気)は、一度「腎」に蓄えられたのち、

「脾」にある「気」と混ざり「元気」という「気」を作り出します。

現代の現実的な食べ物の流れとは違うところがありますが、

東洋医学では、上記のような流れで「気」が生成されると考えられています。

下記のような模式図に表すと、少し整理ができるかもしれませんね。

※ここでは入門者のための解説のため、

東洋医学的な「気」の種類を増やさないように省略している「気」も多数あります。

また、前回紹介した4つの「気」(元気・衛気・営気・宗気)については、

解りやすくするために全て「気」と表現しているところもあります。

鍼灸師による「東洋医学」解説|20年6月パート2

こんにちは。院長の齊藤です。

今月のテーマ「気・血・津液・精」でしたね。

今回は「気」について少し詳しく見ていきます。

東洋医学の「気」とは何でしょう?

日本語には「気」という文字のつく言葉がたくさんありますね。

気持ち・気が合う・気持ち・気分・気が楽だ・やる気・空気・山の気・気鬱・気移り・気構え・・・など、

心の動きのなど精神的な要素があるもの、電気などの目に見えないものに作用するもの、

気圧や天気など自然現象に使うもの、気質、気性など生まれつきの要素があるものなど、

数え切れないくらい「気」という言葉が使われます。

この中で、東洋医学ではどのように考えるでしょうか?

まず、「気」は運動性のある物質と捉えています。

その素材は、

食べ物から、また、自然な空気から、そして、生まれつき両親から。

その働きは、

○栄養などの物質を運ぶ、○体を温める、○外から体を守る、

○物質の漏れを防ぐ、○物質を変化させる。

その種類は、

元気:生まれつき持っている原動力

宗気:食べ物と酸素が結びついたもの

衛気:体表に分布している気(細菌やウイルスなどから体を守る、全身を温める)

営気:栄養分を持った気(血液の成分のひとつで全身を養い潤す)

※この他にも場所や由来により様々な「気」が存在しています。

その動きは、

昇る:上方向への運動

降りる:下方向への運動

出る:外側への運動

入る:内側への運動

と考えられています。

まだ概略に過ぎないので、次にもっと少し詳しく見ていきましょう。

鍼灸師による「東洋医学」解説|20年6月パート1

こんにちは。院長の齊藤です。

今月も第2木曜日の11日、花巻市の「ココ・アルバ」さんを訪問して、お話しして来ました。

ブログ内では、省略した内容についても追加して講座より詳しく解説していきます。

今月のテーマは、「気・血・津液・精」

講座では「精」について省略していましたが、ブログでは解説していきたいと思います。

「気・血・津液・精」耳慣れない東洋医学独自の単語が並んでいますね。

これらは、生きていくうえで必要な基本的な要素であり、

これらの言葉を一言で表すと、

気:体のエネルギー

血:体に栄養を運ぶ

津液:体を潤す

精:エネルギー源

と言うことが出来ます。

東洋医学では、これらはバランス良く体内を巡っているもので、

それぞれがお互いに協力しあって生命活動を維持していると、考えられています。

ゆえに、これらのバランスの調子に変化がおこると体に異変をきたしまいます。

この中でも特に重要な要素の一つが「気」

目に見えない物質で、実態もなく軽いもので体全身を巡るが、上昇しやすい特徴があります。

体の広範囲を巡るものの、上昇しすぎても、逆に上昇しなくても異常は起こってしまう。

そして量も大切で、多すぎても少なすぎてもスムーズに巡ることが出来なくなり、

渋滞や停滞につながるとされています。

「血・津液」も重要な要素

「血」は血液と同じ意味合いを持つが全く同じと考えることはなく、

栄養や酸素を体全体に送る役目があると考えます。

例えば、「血」が足りない事を「血虚」と言い表しますが、

すぐに貧血に結びつくものではないし、輸血を必要とするものでものない。

血液のように赤血球や白血球、白血球などのように細かな分類はしなく、広い概念で捉えています。

また「津液」は「血」以外の透明な水分を指し、全身を潤す役目があるとされています。

さらに「津液」は、津と液に分けられていて、

津は、身体中を巡るサラサラな水分であり、

液は、関節内や細胞内などの特定の場所を巡るネバネバな水分という違いがあるとされています。

「精」の重要性

「精」には、生まれつき持っている先天性と生まれた後に得る後天性があり、

人の活力の源であり、精神状態にも関係しているとされています。

次からは、この「気・血・津液・精」についてもっと詳しくみていきましょう。

鍼灸師による「東洋医学」解説|20年5月パート6

こんにちは。院長の齊藤です。

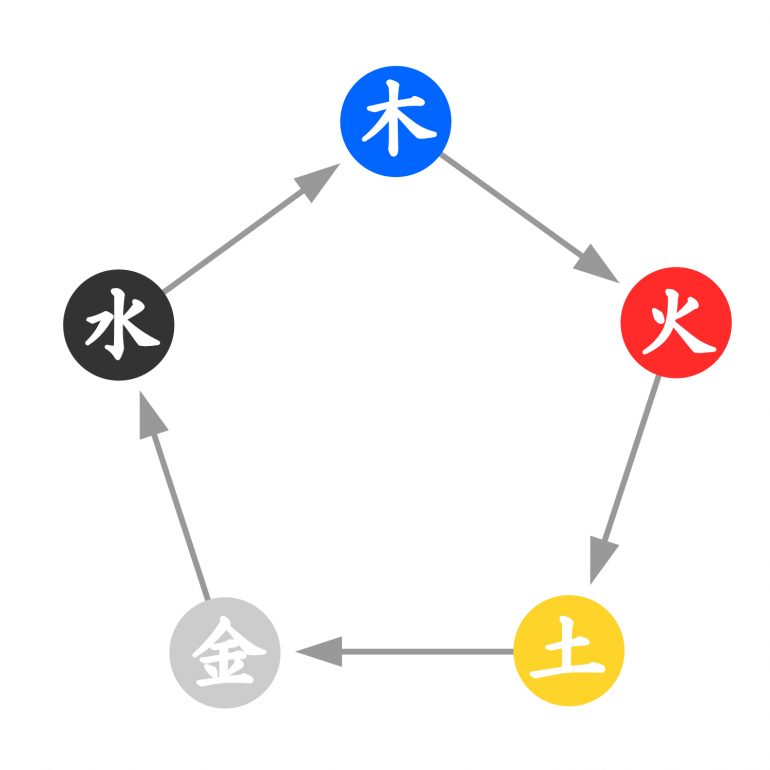

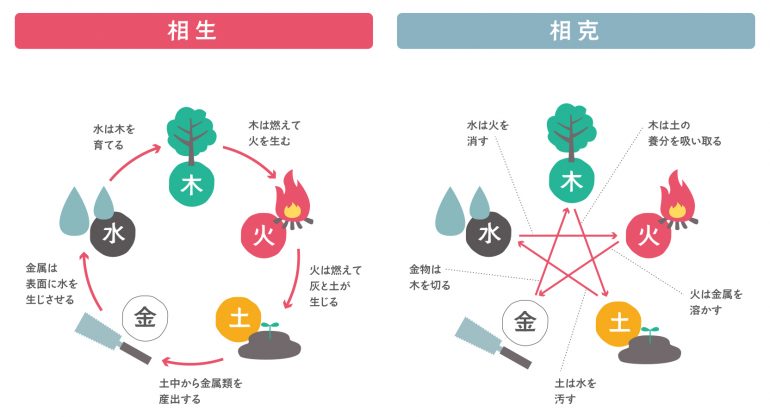

前回までは、五行学説には、相生と相克という関係があることを確認しました。

今回は、その相生と相克について、具体的にどのような関係があるのかをみてみましょう。

五行学説の五行とは、木・火・土・金・水 の五つのグループでしたね。

それでは、

「木火土金水」の相生と相克の関係をみていきます

「相生」の関係

自然界の「木」を始まりとして考えていきます。

「木」は、擦り合うと摩擦により燃えて「火」を生み出します。

「火」は、燃え尽きると「土」を生み出します。

「土」は、堆積していくと、地中で鉱石(金)を生み出します。

「金」は、鉱石などで、冷えると水滴を呼び、「水」を生み出します。

「水」は、種から芽を育てて「木」を生み出します。

このように、五行の中の一つが、特定の相手を生む(育成、助ける)というような関係で、

木→火→土→金→水と順番に繰り返していく関係であることが分かります。

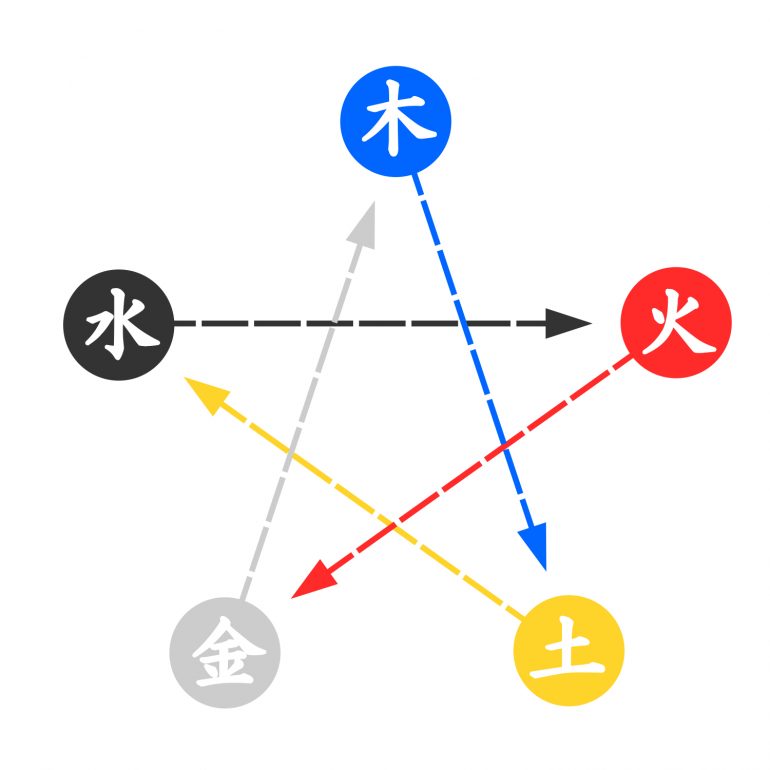

「相克」の関係

「相生」と同じように、

自然界の「木」を始まりとして考えていきます。

「木」は、「土」に根を張って、養分を奪います。

「土」は、積み上げることにより、川の「水」を堰き止める事ができる。

「水」は、「火」を消す事ができる。

「火」は、「金」を柔らかくしたり、溶かす事ができる。

「金」は、刃物として、「木」を着る事ができる。

このように、五行の一つが特定の相手を克する(勝つ、抑制する)というような関係で、

木→土→水→火→金と、順番に繰り返していく関係である事が分かります。

次の図のように表すと、整理しやすいですね。

鍼灸師による「東洋医学」解説|20年5月パート5

こんにちは。院長の齊藤です。

前回は、五行学説の 木・火・土・金・水 についてどのような特徴や性質を現しているのかを確認しました。

今回は、この五つのグループがお互いにどのような関係性があるのかをみていきます。

五行学説でのグループそれぞれの関係性は主に、

・生み出す関係の「相生」関係。

・抑制する関係の「相克」関係。

が、あります。

「相生」関係ってどんな事ですか?

ある物が別の物に対して、促進や養成など、生み出すような作用をすること。

それでは、

「相克」関係ってどんな事ですか?

ある物が別の物に対して、抑制や制約など、抑えるような作用をすること。

というように考えられています。

この相生や相克の関係は、自然界では正常な自然現象であると考えており、

また人体でも同様に、正常な生理現象と考えています。

つまり、物事の相互の間には、相生や相克の関係があり、

その関係があるが故に、自然界では生態系を維持することができ、

人体においても健康につながるものと考える事ができます。

次は、相生、相克の関係性を具体的にみてみましょう。

鍼灸師による「東洋医学」解説|20年5月パート4

こんにちは。院長の齊藤です。

前回までは「陰」と「陽」の概念を使う「陰陽論」について考えました。

今回は、中国でもう一つの古代哲学である「五行学説」について考えてみます

「五行学説」とは、自然界や人間の体など、あらゆるものを五つのグループに分け、

その五つがお互いに関係を持っているという考え方です。

五行学説も陰陽論と同じように、分類をすることだけを目的にするのではなく、

それらの相互関係を明らかにしていくことを重要視しています。

詳しくみてみましょう。

どのようなグループがあるの?

五行学説では、

グループを、「木」・「火」・「土」・「金」・「水」という名の五つに分けています。

そしてこの五つをまとめて「五行」と呼んでいます。

この「五行」には、それぞれどのような特徴があるのでしょうか?

「木」:樹木が成長していく様子を現している

「火」:炎や熱が上昇していく様子を現している

「土」:養分やミネラルを有し、農作物や鉱物を生み出す様子を現している

※(土は万物の母と為す。などといわれるのはこのためです)

「金」:人の手での変更や改革される様子を現している

「水」:川が流れる様子を現している

五行学説では、グループを「木」・「火」・「土」・「金」・「水」 に分け、

この五つを五行と呼び、この五つは、自然界にあるものの特徴や性質を表していることが分かりますね。

次は、この五つのグループにどのような関係性があるのかみてみましょう。